新华网南昌7月21日电(吴亚芬)7月22日,第十四届中国创新创业大赛(江西赛区)即将在江西上饶拉开帷幕。全省各地的科创企业齐聚赣东北大地,新一代信息技术、生物医药等领域的前沿项目将在此同台竞技。

上饶作为承办地,不仅是赛事的东道主,更是创新成果转化的潜在承接者。这场国家级双创赛事首次落户于此,正是对上饶科创氛围与产业基础的认可。近三年来,上饶以坚定的“东进”姿态,主动融入“长三角G60科创走廊”,从政策设计的顶层擘画到企业落地的生动实践,从黄浦江畔的科创飞地到信江河畔的产业新城,这座赣东北城市的区域协同发展路径值得细细探寻。

今年6月24日,位于上海松江的上饶科创飞地举办人才、项目的交流和路演活动。上饶市科技局供图

主动融入长三角

作为江西“东大门”,上饶拥有“四省通衢”的区位优势。沪昆、合福高铁在此交汇,G60沪昆高速穿境而过,是长三角进入中部地区的重要节点。

便捷的交通、地缘优势,既是上饶融入长三角的“加分项”,但同样面临外溢发达地区的虹吸效应。如何破局?长三角是我国科技创新的“最强大脑”,唯有主动“结亲”,加强区域协同合作,才能实现创新突围。

主动靠上去、精准接上去、全面融进去。2023年1月以来,上饶以对接长三角G60科创走廊改革为重要抓手,以“周周有对接、月月有活动”的密集频率,组织或参与长三角G60科创走廊各类洽谈会、招商会。2023年12月,上饶在杭州举办融入长三角招商推介会,一次性签约27个项目,总投资达205.9亿元,涵盖新能源、新材料等战略新兴领域。次年8月9日,江西首个设区市政府主导的长三角科创飞地——上饶科创(人才)中心在上海松江区G60联席会议办公室同楼揭牌。

“有了自己的平台,我们才不是‘做客’,而是‘自家人互相帮忙’。”上饶市科技局局长黄海的比喻,揭示了“科创飞地”的深层功能——打破传统地域限制,使上饶能够直接嵌入长三角创新网络的核心圈层,从被动承接产业转移到主动融入区域发展。

双向飞地

“每周至少一次跨城对接,高铁2个多小时就到上海,很方便。”上饶中科云铄集团运营总监金琦的工作日常,正是“双向飞地”协同创新模式下,科技、人才、资本、产业双向流动的生动演绎。

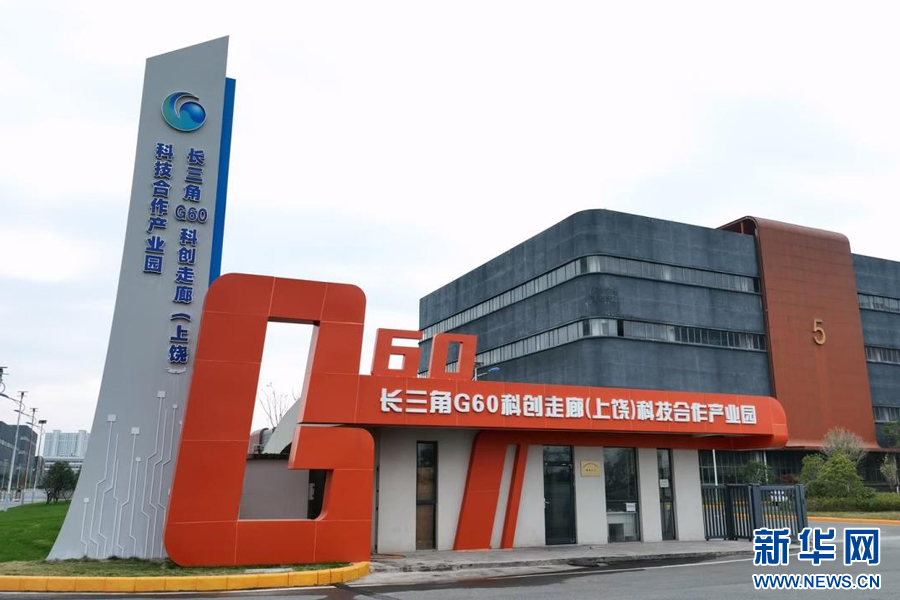

2024年8月,上饶科创(人才)中心在上海松江区揭牌之际,上饶经开区正同步布局长三角G60科技合作产业园,形成“研发在沪、转化在饶”的双向闭环。

上饶中科云铄既是落户上饶“产业飞地”的科创企业,同时又入驻了位于上海的“科创飞地”。为何两边都“不舍得”错过?金琦道出了公司的长远规划:“我们既要对接长三角的创新要素,又需要产业落地空间,上饶的‘双向飞地’模式正好解决了这两个痛点。”

目前,上饶中科云铄在上饶国际精准医疗中心拥有4层楼宇、2万平方米空间,由该公司孵化的辅助生殖、眼底治疗技术等科研成果即将进入产业化阶段。

“双向飞地”体系下,多家企业通过跨区域创新协同实现技术突破与产业能级跃升,上演了精彩的“双城记”“多城记”。

上海亥博粘胶材料有限公司在上海飞地的研发团队攻克光伏胶带核心技术,实现国产替代突破,转至上饶生产基地后,产品成本直降90%,全国市场占有率跃居首位;江西川禾材料有限公司的光伏焊带项目从上海飞地对接立项到上饶产业园施工仅用30天,填补了当地光伏产业链关键环节空白……“双向飞地”格局日臻成熟。

位于上饶经开区的长三角G60科技合作产业园。(资料图)上饶市科技局供图

从“插班生”到“优等生”

《促进江西省科创飞地高质量发展的若干措施》《上饶市人才工作对接融入长三角一体化发展实施方案》……上饶市科技局副局长曾光祖将一摞文件平展在办公室桌上:“这些文件不是简单的政策汇编,而是打破行政区划壁垒的‘施工蓝图’。”

制度破壁催生人才“强磁场”。上饶创新开通长三角高层次人才认定“绿色通道”,明确“飞地全职人才视同本地引进”。2024年吸引70余名专家带着12项技术成果落地,其中3个院士团队入驻国际医疗旅游先行区。依托覆盖长三角的22个人才联络站,70余名高层次人才、40余名博士通过“星期天工程师”等柔性方式服务上饶。

作为G60科创走廊江西首个特邀城市,上饶派驻干部常驻G60联席办,获取最新政策动态,推动30家企业加入低空经济、光伏等产业联盟,9家企业入选出海联盟。2024年,上饶参与《长三角G60科创走廊协同创新白皮书》编制,内容涵盖科创资源共享、产业协同等领域。

更具深意的是政务、文化的互通融合:上饶与衢州、扬州等30余座城市实现162项高频政务服务“跨省通办”;上海松江干部疗休养基地落户上饶,每年吸引20万长三角游客。

从地理毗邻到创新同频,区域协同发展没有旁观者,只有行动派。2025年,上饶以非节点城市身份,荣获“长三角G60科创走廊杰出贡献奖”,不仅在长三角创新版图中锚定了不可替代的位置,更日渐成为赣鄱大地上最具活力的创新沃土。