新华网南昌9月24日电(吴亚芬)民以食为天,食品安全从来都是“天大的事”。民生重托之下,南昌大学食品学院“春华秋实”科研团队的师生们投入十余年的光阴,朝着更精准、更快速的食品安全检测技术进行科研攻关。近日,我们走进该团队,揭秘他们如何将尖端科技融入一张小小的试纸条,为千家万户的“菜篮子安全”保驾护航。

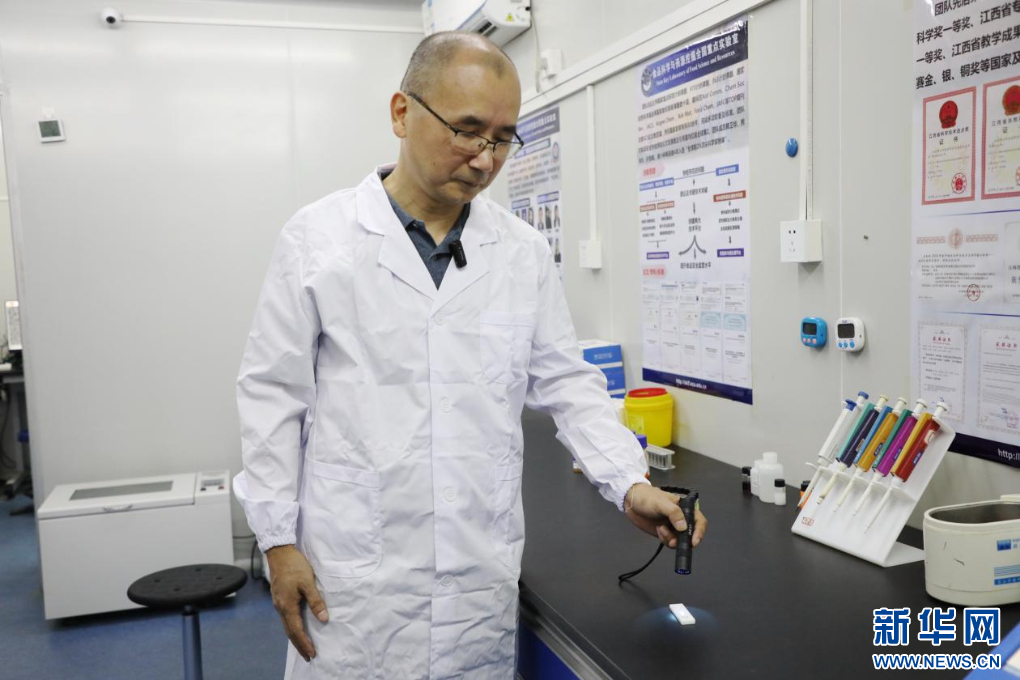

南昌大学食品学院研究员熊勇华展示试纸条的荧光特性。新华网发

南昌大学食品学院研究员熊勇华展示试纸条的荧光特性。新华网发科研方向对准民生需求

精准、快速、轻巧。在南昌大学食品学院的实验室,团队成员展示了快检过程。一根辣椒,经过取样、溶解、震荡等过程,将溶解液滴入一张仅手指大小的试纸条上,五分钟后,就能快速检出其中的农药残留,同时测出精确的残留数据。

“这个试纸就是采用量子点微球荧光免疫层析技术,测试结果精准、定量。”南昌大学食品学院研究员熊勇华介绍了这项技术的发展历程。早在2002年,面对国内食品安全快检技术几乎空白的局面,“春华秋实”团队迎难而上,成功研制出我国首个商品化“瘦肉精”盐酸克伦特罗胶体金试纸条。

胶体金试纸条操作简便、成本低,为我国食品安全快检体系的逐步建立作出重要贡献。然而,随着国家对食品安全限量标准的要求不断提高,它的局限也逐渐暴露。“灵敏度跟不上,导致有些微量污染物根本检不出;依赖人眼判读颜色,主观性强;更重要的是,它只能定性,没法定量。”熊勇华坦言,“国家期待的是更加精准、可靠、透明的检测技术,让我们老百姓买得明白、吃得放心。”

“国家需要什么,我们就研究什么。”瓶颈即起点。2012年,团队果断调整方向,将目光投向当时在国内尚属前沿的量子点微球荧光免疫层析技术。“我们清楚这条路很难,但国家有了新需求,科研就要跟上。”熊勇华说。

十年研发跨越技术难关

这是一条少有人走的路。量子点荧光微球对检测的灵敏度有怎样的影响?怎么实现定量的精准性?在产业应用上如何保证准确性?每一个问号都是一座待翻越的高峰,面对这些难关,团队开启了一场漫长征程,这一钻,便又是一个十年。

量子点荧光微球,名称虽带科幻色彩,却是实现技术跨越的核心。“它如同一个‘超级荧光球’,发光强度远超传统材料,检测灵敏度提升3-10倍。”南昌大学食品学院黄小林研究员形象地解释,采用该技术后,曾经难以识别的微量污染物,如今无处遁形。

更关键的是,该技术实现了从定性到定量的跨越。光子信号抗干扰能力强,即便在复杂食品样本中仍可精准定量,从而实现对超标风险的早期预警,推动监管模式从“被动检测”转向“主动防控”。

同时,前处理流程极大简化,全程仅需十分钟,就能完成从样品处理到结果输出的全过程。以往在专业实验室才能进行的检测,如今已走进江西乃至全国多地的商超、农贸市场,真正实现了“快检”。该技术也于2024年、2025年连续被选定为江西省农业主推技术,应用价值得到进一步印证。

截至目前,针对不同农产品的特性,团队已开发出农药残留、兽药残留、真菌毒素、违禁添加物四大系列100余种检测产品,覆盖食用农产品中绝大多数高风险因子,为百姓的“菜篮子”织就了一张安全防护网。

南昌大学食品学院黄小林研究员(右)和团队人员进行快速检测。新华网发

南昌大学食品学院黄小林研究员(右)和团队人员进行快速检测。新华网发科研成果上“货架”

在江西维邦生物科技有限公司,一盒盒检测试剂盒整齐排列,标志着这一技术已成熟落地。“目前我们的产品年供应量已达50万条,覆盖了江西省整个市场监管需求的90%以上。”公司董事长刘文娟介绍。

2020年,团队与企业开展战略合作,打通科技成果转化“最后一公里”。2025年,双方共同成立江西维邦同创生物技术有限公司,实现核心技术的全面产业化,构建“研发—生产—应用”全链条体系。

“在全省市场监管系统的支持下,我们的产品覆盖全省90多个县市。尤其在鹰潭市大规模推广后,问题发现率较传统方法提升了2-3倍。”在团队看来,只有实实在在地发现问题,才能真正消除食品安全隐患。

技术的辐射范围正持续扩大。南京、深圳、宁波等地的计量质检机构已完成验证,绍兴也落地了食品安全检测协同创新中心。更令人振奋的是,市场主体的接受度不断提高:2023年,黄曲霉毒素B1快检产品已在某农业龙头企业百余家分厂应用,覆盖全国16个省;2024年以来,呋喃类检测产品也实现大规模推广。

“春华秋实,不负耕耘”。团队始终坚守“把论文写进人民生活中”的信念,正如熊勇华所说:“我们希望这项技术成为行业标准,为提升国家食品安全治理水平贡献南大力量。”